Warum ich kein Autogramm von einem der besten Basketballer aller Zeiten habe und auch keines haben will

Im Chefsessel auf meinem Sportler-Olymp sitzt Muhammad Ali. Ihm zur Rechten thront Merlene Ottey, die Sprinterin aus Jamaika. Zu Alis Linken sitzt ein Straßenkehrer aus Sevilla; seinen Namen kenne ich nicht. Nie sah ich einen Menschen mit mehr Tempo, Leidenschaft, Akribie und Eleganz arbeiten als ihn.

Dann sitzen da noch Leute wie die Basketballer Michael Jordan, Larry Bird, Earvin Magic Johnson und Karl Malone und Leichtathleten wie Bob Beamon, Edwin Moses, auch Tommie Smith und John Carlos, die Black Power-Sprinter der Olympischen Spiele von 1968.

Keinem bin ich leibhaftig begegnet, geschweige denn, dass ich ein Wort mit einem gewechselt hätte. Sie alle haben ganz großen Sport gezeigt. Und sie haben, durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Taten jenseits des Sports, die Aura des Göttlichen, Unerreichbaren, Einzigartigen, des der Welt Entrückten.

Ich besitze zwei Autogramme. Eines stammt von der Göttin Merlene Ottey. Eine Freundin, die für Otteys Sponsor arbeitet, hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte es mir gewünscht, ganz arg und innig. Ich hatte mir auch gewünscht, dass die göttliche Merlene „in everlasting love“ dazu schreibt. Hat sie aber nicht gemacht, leider.

Ich kann Burkhard Steinbach nicht vergessen

Das zweite Autogramm stammt von Burkard Steinbach, dem Koloss von Moos. Er ist einer meiner Helden, zwar kein Olympier, aber doch der Gott der Grobmotoriker. Ich habe gesehen, wie Basketballer, die gegen ihn zum Korb gezogen sind, an seinem riesigen Körper zerschellten. Er ist groß und mächtig, und immer war er auch ein unglaublicher Schussel, dem Bälle durch die Pranken rutschten und Würfe misslangen, dass mir beim Zuschauen das Herz stillstand.

Ich habe kein Autogramm von Dirk Nowitzki. Hab nie eines gewollt. Will immer noch keines.

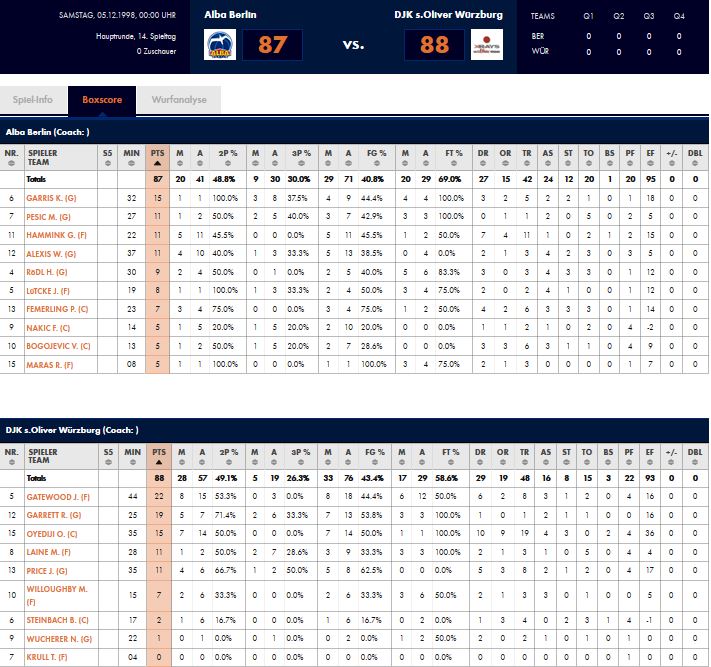

Nicht, dass ich nichts mit ihm anfangen könnte, im Gegenteil. Ich sah ihn, glaube ich, 1996 zum ersten Mal, als er noch ein X-Ray war und in der 2. Basketball-Bundesliga für Würzburg spielte. Ich kann mich aber, ganz anders als bei Burkard Steinbach oder Olumide Oyedeji, Robert Garrett, James Gatewood, Demond Greene und Marvin Willoughby (der unvergessliche, unbegreifliche Dunk, den er gegen Bonn in den eigenen Korb gezimmert hat) – ich kann mich also nicht an eine einzige Spielszene mit Nowitzki als X-Ray erinnern. Wirklich. Nicht eine.

Ich erinnere mich, wie ich mich in der Straßenbahn über zwei Schwätzer ärgerte, die schwadronierten, er werde völlig überschätzt. In meinem Gedächtnis finde ich ein Schwarzweiß-Foto von ihm, aus der Main-Post, glaube ich, wie er als Jungspund mit Stirnband, in der Luft stehend, den Ball Richtung Korb wirft. Aber da ist keine miterlebte Spielszene.

Die große Zeit des Würzburger Basketballs begann für mich am 5. Dezember 1998, ohne Nowitzki, mit dem 87:88-Mirakel von Berlin, dem Auswärtssieg bei Alba, dem Deutschen Meister.

Die gebenedeite Hand eines Basketballverrückten

Natürlich verfolgte ich Nowitzkis Werdegang in Dallas, freilich freute ich mich, weil ein Würzburger Bub zu einem Großen seines Sports reifte. Eines Tages, bei einem Redaktionsbesuch in der Main-Post, tauchte er auch bei mir in der Würzburg-Redaktion auf; die Kollegen vom Sport wollten ihm einen Basketballverrückten zeigen. Ich wusste von nichts. Die Tür ging auf, er kam rein, ich klatschte, er klatschte mit, wir reichten einander die Hände, plauderten drei, vier Sätze, dann er zog weiter.

Danach fotografierte ich meine Hand, veröffentlichte das Bild auf Twitter und schrieb dazu: „Diese meine Hand, die gebenedeit ist unter den Händen, schüttelte am 16. September 09, kurz vor der Mittagspause, die Hand des großen Dirk Nowitzki.“

Echt wahr. Ich stand zwei Monate vor meinem 49. Geburtstag und war glücklich wie ein Teenager und strahlte wie ein Honigkuchenpferd, weil dieser große Sportler meine Hand geschüttelt hatte.

Er war unüberwindbar, nicht verteidigbar, das Non plus Ultra

Während der 2011er Finals gegen die Miami Heat war er größer als alle Götter auf meinem Olymp, größer sogar als Muhammad Ali. Ich hatte im Traum nicht geglaubt, dass er gegen die Big Three der Heat – Chris Bosh, LeBron James und Dwayne Wade – bestehen könnte. Er aber war ihnen über. Ihm riss eine Sehne im linken Mittelfinger, er spielte mit hohem Fieber, überwand Schwächeperioden, spielte unüberwindbar, nicht verteidigbar, traf, kämpfte, führte sein Team, war immer auch Teil seines Teams, einer, der seine Mitspieler und das Publikum rund um den Globus mitriss – Dirk Nowitzki war das Non plus Ultra, der Größte, den der Sport weltweit in diesem Jahr hatte.

Ich hatte ja keine Ahnung, wie sehr die Amis ihn verehren. In den Pausen der Finalspiele blendete das US-Fernsehen Würzburger Kneipen ein, wo die Fans ihm zujubelten; fast immer ging es den TV-Machern um ihn. Und wenn sie über die Big Three von Miami berichteten, berichteten sie über ihr Verhältnis zu ihm.

Und mich plagte ein Gefühl, das gegen jede Logik stand. Ich fühlte mich als Würzburger besser, weil auch er einer war.

Ein Überirdischer. Ein Symbol. Aber für was?

Ich lernte zwei kalifornische Touristinnen kennen, die von ihm schwärmten: von seiner Bescheidenheit, seinem Trainingsfleiß, wie sympathisch er sei und davon, dass er für bessere Mitspieler auf viele Millionen Dollar verzichtet hatte. Natürlich wussten sie, dass er aus Würzburg kommt. So schwärmten sie mir vor in Nowitzkis Heimatstadt. Dann stellte sich heraus, dass sie nicht wussten, für welches Team er spielt.

Nowitzki war ein Überirdischer geworden, ein Symbol für – für was eigentlich? Für das Gute, Bodenständige, irgendwie. Ein bodenständiger Überirdischer.

Am 28. Juni 2011 kam er, endlich NBA-Champion, zu uns, nach Hause, und wir, viele Tausend, feierten ihn. Die Pressekonferenz in der s.Oliver-Arena mit fast 3000 Leuten, der Empfang im Rathaus und auf dem Residenzplatz – was für ein Spektakel! Doch da war kein Gott, kein Held, kein Überirdischer. Da waren Kommunalpolitiker:innen, die auf rührend-lächerliche Weise versuchten, sich mit ihm zu schmücken. Und da war er, einfach er: Entspannt und witzig ging er auf die Leute zu, hatte seinen Spaß mit den Kindern in der Halle und mit den Fans, war kein bisschen dünkelhaft, kein Star, nur ein Kumpel, der bei einer Party vorbeischaut und gern mitfeiert.

Er ist keiner für den Olymp

Natürlich wusste er, dass er zu den besten Basketballspielern der Welt zählt, in diesen Monaten vielleicht sogar der Beste der Besten war. Aber mir scheint: Ihm ist das wichtig nur für sich selbst. Ihm ist, glaube ich, egal, was andere von ihm denken. Nowitzki, vermute ich, will nur der Beste sein, aber nichts Besseres.

Dirk Nowitzki ist keiner dieser entrückten, unerreichbaren Götter auf meinem Sportler-Olymp. Er passt da nicht hin.

Er ist eine:r der größten Sportler:innen seiner Zeit und ist doch einer von uns. Mir fällt nichts Besseres ein, was ich über ihn schreiben könnte.

schreibdasauf.info

Diesen Text habe ich 2011 geschrieben, für das Buch „Einfach Er“ von Jürgen Höpfl und Fabian Frühwirth, erschienen bei der Main-Post, Würzburg.

Siehe auch: Mein Knall: Basketball – Die glorreichen Würzburger Jahre von 1998 bis 2001

Literaturtipp

Thomas Pletzinger: The Great Nowitzki. Kiepenheuer & Witsch, 2019.

Holger Geschwindner: Nowitzki. Die Geschichte. Murmann-Verlag, 2012

Guter Journalismus kostet Geld!

Sie müssen nichts für meine Arbeit zahlen. Aber Sie können, wenn sie Ihnen etwas wert ist. Damit ermöglichen Sie mir das Weitermachen. Sie ermöglichen aber vor allem armen Leuten, die sich den Erwerb dieser Informationen nicht leisten könnten, die gesellschaftliche Teilhabe.

Wenn Sie hoch scrollen finden Sie rechts den Button „Spenden“.

Wollen Sie mit Paypal nichts zu tun haben? Schreiben Sie an post@schreibdasauf.info. Ich helfe Ihnen dann schon weiter.