Wie die Fürstbischofe sich von ihren Schäfchen die prächtige Residenz bezahlen ließen und wie es denen damit erging

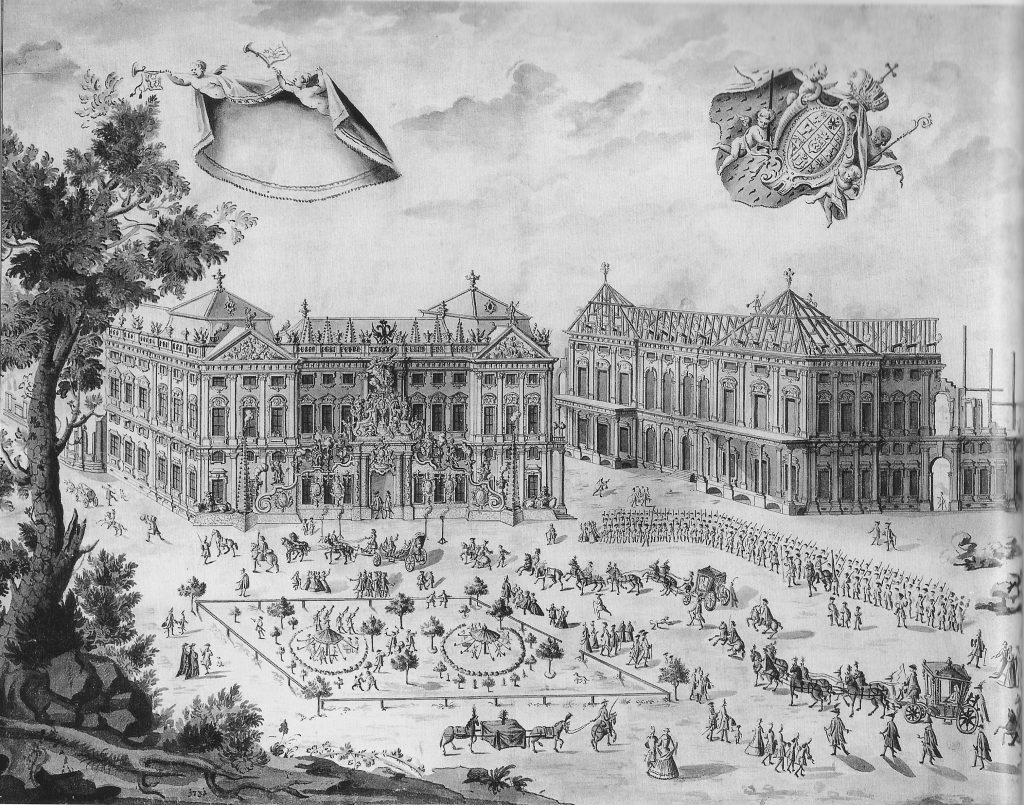

170 Meter lang ist die Residenz, bis zu 90 Meter breit und an ihrer höchsten Stelle, überm Kaisersaal, 37 Meter hoch. Sie hat 254 Zimmer, fünf große und zwei kleine Höfe. Bauzeit: 1720 bis 1744, fertig ausgestattet: 1780. Zerstört am 16. März 1945, wiederaufgebaut und wieder anzuschauen, wie sie der Chronist Karl Gottfried Scharold 1805 beschrieb: „Ueberall ist die äußerste Pracht mit dem bewährtesten Geschmack verbunden, und wenn gleich dieser mit den Launen der Mode wechselt, so bleibt hier doch alles schön und prächtig“.

1981 erhebt die Unesco Mainfrankens prächtigstes Bauwerk zum Weltkulturerbe. Sie rühmt die Residenz als „das einheitlichste und außergewöhnlichste aller Barockschlösser“. Im Oktober 2010 bringt das Bundesfinanzministerium eine goldene 100 Euro-Gedenkmünze heraus, geprägt mit dem Bild von Residenz und Hofgarten.

Die Residenz ist der in Stein gefasste Traum vom barocken Absolutismus.

Was für eine Pracht! Was für ein Triumph der Künste!

Eingetreten: Im Vestibül gestaunt, ehrfürchtig geschaut im Treppenhaus ehrfürchtig, gejuchzt unterm weltberühmten Deckenfresko des Giovanni Batista Tiepolo. Dann, nach dem Spektakel aus Architektur, Farben und Bildern, der Weiße Saal: eine Gala aus Stuck und Licht; weiß auf Weiß die Ornamente und springlebendigen Plastiken des Meisters Antonio Bossi, neue Erregung.

Was mag noch kommen?

Der Schritt in den nächsten Saal führt hinein in ein Fest, in einen Triumph der Künste: Willkommen im majestätischen Kaisersaal, einem der großartigsten Barockräume Deutschlands. Er ist das Werk dreier Jahrtausend-Genies: der Böhme Balthasar Neumann hat ihn entworfen, vom Italiener Bossi stammt die prachtvolle Stuckatur und der Venezianer Giovanni Battista Tiepolo schuf die Fresken. Fürstbischof Carl Philipp von Greiffenclau, der Auftraggeber, sparte an nichts, zum Ruhm und zur Glorie des Fürstbistums und seiner Regentschaft.

Wilhelm Schenck, der arme Hund

Das Hochstift Würzburg, Mitte des 18. Jahrhunderts knapp 5300 Quadratkilometer und 250.000 Einwohner:innen groß, war flächenmäßig das fünftgrößte geistliche Fürstentum im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, nach der Zahl der Einwohner das viertgrößte, nach Münster, Trier und Mainz, vor Köln. Die Residenz war die Machtzentrale des Hochstifts, der Kaisersaal das repräsentative Zentrum.

Der Prachtbau, das „Schloss der Schlösser“, warf lange Schatten. Darin lebten Leute wie Wilhelm Schenck, Sohn eines Tagelöhners aus Knetzgau, teilweise gelähmt, ein armer Hund ohne Aussicht auf ein glückliches Leben. 1765 landet er, zwölfjährig, im Würzburger Arbeitshaus, wo ihn die Aufpasser schlagen, bis er, so steht in den Akten des Würzburger Juliusspitals geschrieben, „nicht mehr gerad“, nur noch „gantz taumelnd“ gehen kann. Das Spital nimmt ihn auf, setztt ihn dann aber als unheilbar vor die Tür. Eineinhalb Jahre später ist er wieder da, von den Stadttoren „auf Händ und Füß bis an das Julierspital gekrochen“. Der Spitalknecht aber setzt den armen Kerl in eine Schubkarre, fährt ihn vor die Mauern der Stadt und kippt ihn aus.

So viele Arme im Hochstift, dass einem das Herz bluten möchte

Der 76. Bischof von Würzburg, Adam Friedrich von Seinsheim, ist 1755 der erste, der in die Residenz einzieht. Sechs Fürstbischöfe, Seinsheim inklusive, lassen an der Residenz arbeiten, drei genießen die schicke Bleibe; nach ihm Franz Ludwig von Erthal und Georg Karl von Fechenbach.

Die Residenz ist prächtig, der Zustand der Hofkasse nicht. Der Bau der Residenz kostete laut www.residenz-wuerzburg.de 1,4 Million Gulden. Die Ausstattung kam extra. Zur Orientierung: Ende des 18. Jahrhunderts beliefen sich die jährlichen Einnahmen auf rund eine Million rheinische Gulden. Dabei mühte sich die Kammer redlich, Geld einzutreiben.

1794 berichtete der Fränkische Merkur, im Hochstift könne man „auf einen Reichen gewöhnlich 20 Arme rechnen, ja vielleicht noch einmal so viel“. Im selben Jahr zitierte das Blatt einen Reisenden: „Man findet in den meisten Provinzen jetzt eine solche Menge von Armen, dass einem das Herz bluten möchte“. 1787 veröffentlichte der Staatsrechtler Joseph von Satori eine statistische Abhandlung „über die Mängel in der Regierungsverfassung der geistlichen Wahlstaaten“, da schrieb er: „Maynz und Würzburg sind zwar gegen die übrige Wahlstaaten stärker bevölkert; allein die Bevölkerung in Weinländern bringt keinen Nationalreichtum, da sie mit einem Drittel ganz unvermögender Leute beladen sind, die mit der härtesten Handarbeit sich kaum vom Hungersterben retten können.“

Zu kaputt geschuftet fürs Militär

Zwei Drittel der 250.000 Bewohner:innen des Hochstifts lebten vom Weinbau. Die Arbeiter im Weinberg schafften sich kaputt. 1815 berichtete der bayerische Landeskommissar Lerchenfeld nach München, was sein König an Soldaten aus dem Mainfränkischen erwarten könne: „Die schweren Weinbergsarbeiten sind hie zu Lande der physischen Entwicklung des Volkes sehr nachtheilig, verhindern das Wachstum und erzeugen vorzüglich viele Leisten- und andere Brüche, ein Gebrechen, das überhaupt wohl nirgends in der Ausdehnung wie in hiesiger Provinz angetroffen werden dürfte“. Von knapp 20.000 wehrpflichtigen Männern befanden die Musterungsbehörden 9156 für völlig untauglich. Zu den Truppen mussten schließlich nur 1220 Mainfranken gehen.

Aber harte Arbeit lohnte kaum. 1763 kostete ein Sümmer (knapp 30 Liter) Roggen 18 Gulden, das Eineinhalbfache des Jahresverdienstes einer Magd. Ein Handwerksgeselle verdiente einen Gulden in der Woche. Ein Haus mit einem durchschnittlichen Preis von 100 Gulden war für die meisten unerschwinglich.

Fürstbischof von Greiffenclau entlohnte Tiepolo mit mehr als 15.000 Gulden. 2000 Gulden bekam der Künstler alleine für die Anreise aus Venedig.

1784 erschien ein Buch mit Briefen des Franzosen Johann Kaspar Risbeck; er berichtete von seiner Reise durch Deutschland. Im 61. Brief schrieb Risbeck, des „vortrefflichen Bodens ungeachtet“ seien die Einwohner des Bistums Würzburg „im Ganzen genommen doch sehr arm“. In Erziehung und Gewohnheit fand der Reisende „die Hauptursache, dass man in diesen Ländern, wo die Natur sich so freigiebig gegen die Menschen zeigte, so viele Bettler sieht“. Der Historiker Robert Selig, Autor der Studien zur Auswanderung aus dem Hochstift Würzburg im 18. Jahrhundert, vermutet, dass diese Analyse der Überzeugung der Fürstbischöfe entsprach.

Der Klerus lastet wie eine biblische Plage auf den Leuten

Die Bauern taten sich schwer mit Neuerungen, etwa mit dem Anbau von Kartoffeln und Klee. Denn kaum waren neue Feldfrüchte eingeführt, mussten sie den zehnten Teil des Ertrags (den Zehnt) abführen.

Selig zählt auf: Zehntabgaben an den Zehntherrn, leibherrliche Abgaben an den Leibherrn, grundherrliche Abgaben an den Grundherrn, Landessteuern an die Zentralregierung sowie Frondienste – in manchen Gegenden bis zu einem Siebtel der Tage im Jahr – hätten „die an der Armutsgrenze lebenden Untertanen schwer belastet“. Es war, als lasteten Klerus und Adel wie eine biblische Plage auf den Leuten: Groß- und Kleinzehnt von Früchten, Blutzehnt vom Vieh, Wein- und Heuzehnt, Kartoffel- und Tabakzehnt, und der frommen Herde des Fürstbischofs blieb kaum das Nötigste zum Leben.

Erst die Hungersnot von 1771 erzwang den Anbau der Kartoffel. Selig zitiert den Historiker Ernst Schubert, der schrieb, die Kartoffel habe die sozialen Bedingungen zwar nicht entscheidend verändern können, „aber ohne sie hätten diese Bedingungen katastrophale Ausmaße angenommen“.

Die Bauern verhungern, der Bischof lässt eine sich eine Oper bauen

Die Oekonomischen Nachrichten, verlegt in Leipzig, berichteten 1752, die Mehrzahl der Bevölkerung im Hochstift hause in armseligen kleinen Selden (eine Selde ist ein kleines landwirtschaftliches Anwesen) mit gestampfter Erde als Fußboden und strohgedecktem Dach, oft ohne Schornstein, und auf Grundstücken, die kaum 50 Quadratmeter maßen. Eine vier- bis fünfköpfige Bauernfamilie benötigte laut Selig mindestens vier bis sechs Hektar Ackerland, um sich zu ernähren. Kaum eine Bauernfamilie habe aber so viel Land besessen.

Dass das Ackerland rar war, lag an der fränkischen Realteilung, durch die ein Erbe von Generation zu Generation immer weiter zerstückelt wurde. Und an der Jagdlust der Bischöfe, besonders Seinsheims. In Waldbüttelbrunn lag Selig zufolge die Hälfte der Gemeindemarkung öde, weil die Bauern den Kampf mit dem herrschaftlichen Wild um das kostbare Ackerland aufgegeben hatten.

1764 kamen Bauern aus Tauberrettersheim mit einem Bittgesuch nach Würzburg. Drei Jahre hintereinander seien ihnen die Ernten missraten, ob man ihnen nicht einen Teil ihrer Kornabgabe nachlassen oder wenigstens in eine Geldschuld umwandeln könne, Die Hofkammer, gewöhnlich knausrig, erbarmte sich. Weil die Bauern „bekanntlich ihr nötiges Brod nicht erbauen“, seien sie eines Nachlasses würdig. Seinsheim aber schickte die armen Tröpfe ohne Gnade heim. Nicht das Mindeste an Korn sei „verkäufflich abzugeben oder zu Geld anzuschlagen, noch weniger nachzulassen“.

Zwei Jahre später richtete er im Ovalen Saal der Residenz, wo der Rennweg vorbeiführt, eine Oper ein. Die frommen Herren umgaben sich gern mit Pracht und Luxus.

Viele Zehntausend arme Tröpfe im Hochstift bezahlten dafür mit ihrem Glück, mit leeren Mägen und kurzen Leben für das einheitlichste und außergewöhnlichste aller Barockschlösser. Nicht von einem hängt ein Bild in der Residenz.

Literaturtipp

Helmberger, Werner/Staschull, Matthias: Tiepolos Welt. Das Deckenfresko im Treppenhaus der Residenz Würzburg. Erschienen 2006, verlegt von Staatliche Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen

Helmberger, Werner/Staschull, Matthias: Tiepolos Reich. Fresken und Raumschmuck im Kaisersaal der Residenz Würzburg. Erschienen 2009, verlegt von Staatliche Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen

Sedlmaier, Richard/Pfister, Rudolf: Die Fürstbischöfliche Residenz zu Würzburg. Erschienen 1923 im Verlag Georg Müller, München

Selig, Robert: Räutige Schafe und geizige Hirten, Studien zur Auswanderung aus dem Hochstift Würzburg im 18. Jahrhundert und ihre Ursachen. Mainfränkische Studien der Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte, Band 43, zugleich philosophische Dissertation, erschienen 1988.

Guter Journalismus kostet Geld!

Sie müssen nichts für meine Arbeit zahlen. Aber Sie können, wenn sie Ihnen etwas wert ist. Damit ermöglichen Sie mir das Weitermachen. Sie ermöglichen aber vor allem armen Leuten, die sich den Erwerb dieser Informationen nicht leisten könnten, die gesellschaftliche Teilhabe.

Wenn Sie hoch scrollen finden Sie rechts den Button „Spenden“.

Wollen Sie mit Paypal nichts zu tun haben? Schreiben Sie an post@schreibdasauf.info. Ich helfe Ihnen dann schon weiter.